椎間板ヘルニアの判断の難しさ

“ヘルニア”は”もともとの位置から逸脱する(とびでる)”という意味です。

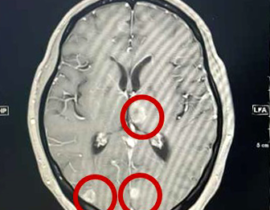

したがって、椎間板ヘルニアとは椎間板が”とびでている”状態を指しますが、CTやMRIなどの画像診断で、椎間板が正常な位置からとび出て神経が圧迫されているように見えても症状を出さない例も実は多々見られます。

このことは物理的な神経への圧迫が、必ず症状を引き起こすとは限らないことを示しています。つまり、椎間板ヘルニアが存在する=しびれや痛み・麻痺などの神経症状を来すという図式は必ずしも正しくないのです。

なぜ”とびでた”椎間板が神経に触れたり押したりしているようにみえるのに症状を出したり、出さなかったりするのか、炎症性化学物質の関与などいろいろな説はあるものの正確には結論は出ていません。 このあたりが腰痛症の一因としての椎間板ヘルニアの診断が難しく、治療指針をきっちりと立てづらい原因の一つになっていると考えられます。 一般の方々は「椎間板ヘルニア=治療を要する病気」という認識が強くあるようですが、よほど今後の危険性が予見されるようなものでもない限り、必ずしも治療を要するものでもないのです。

判断の難しい椎間板ヘルニア手術に対するDクリニックの指針

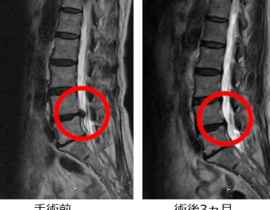

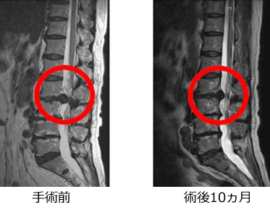

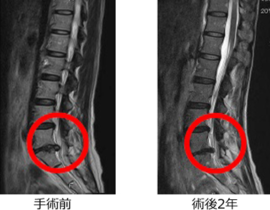

「椎間板の突出による物理的な圧迫がしびれや痛みの原因では必ずしもない」、「椎間板ヘルニアは自然に消退することがある」、これらの事実を踏まえて、Dクリニックでは、MRI検査で椎間板ヘルニアが確認されても、短絡的かつ機械的に手術(レーザー治療:PLDD)に進むことはしません。一方で、長年治療を受けてきたにも関わらず症状が改善せず苦痛に耐えている椎間板ヘルニアの患者さんに対して、レーザー治療の実施をいたずらに躊躇するということもありません。

椎間板ヘルニアの病態が複雑である(疼痛や神経障害などの諸症状と椎間板ヘルニアの関係が単純ではない)ことに加え、椎間板ヘルニアの根治治療には相応のリスクを伴うということが、椎間板ヘルニア治療の難しさの本質です。そこで、北青山D.CLINICが、この治療にあたって何よりも重視しているのは、診断ないしは病態評価です。すなわち、PLDDの治療成果が得られるかどうかについては、画像所見だけではなく、症状の発症機転、その経過、症状の発生する状況や時間帯、そして全身状態など複数の医療情報を加味して総合的に判断することを極めて重視しています。

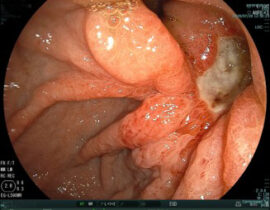

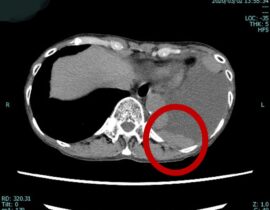

また、患者さんに実際に提供する治療にリスクがないということが極めて肝心であるとも考えています。治療を実施したのに殆ど効果がなかっただけでなく、むしろ重篤な合併症が発生してしまうということが椎間板ヘルニアの根治的治療には時に起こります。ですので、普及しつつある内視鏡手術を日帰り治療として安易に採択せず(内視鏡治療では腹腔内臓器の損傷や関連する重い合併症の発生報告があるため)、リスクが殆どないPLDD治療を主として実施しています。

適切な医療判断とそれに基づく正確かつ精緻な治療としてのPLDDを提供し得る医師として、神経外科医が国際的にはこの診療を担っています。日本においては整形外科がその担当科として一般的と考えられていますが、椎間板ヘルニアの治療は、本来は脳神経外科医がより専門性を有している診療領域です。

よって当クリニックでは、診察、診断から治療そして経過観察まで専任の脳神経外科専門医が対応するようにしています。それにより、日本では整形外科の先生方が主として作成するガイドラインに則りつつも、多彩な病態に対して臨機応変に対応しています。結果として、高レベルの医療判断が求められる疼痛診療において患者さん方から高い治療満足度が得られていると考えています。

椎間板ヘルニアは自然に治る?

最近増えた医療関連の情報バラエティ番組でも取り上げられたりしていますが、“椎間板ヘルニアは自然消退する(特に外科的な処置をしなくても小さくなる)ことがある”というのは、その割合は不明ながら確かな事実です。

このことはある特別な症状を持つものではない限り、治療方法として”保存的治療”(=安静、リハビリテーションなどの運動療法、投薬による対症療法、その他の補助療法など)が、第一に選択されることを強く支持する根拠にもなります。

ただ、つらかったヘルニアの症状が軽減したからといって椎間板ヘルニアが小さくなりなくなってしまったのかというと必ずしもそうとは言えません。これは先ほど述べた椎間板ヘルニアによる症状発症の機序が確実にはわかっていないこととも関連しています。

一度とびでたヘルニアが正常の形に近いくらいに縮んで小さくなるのには3か月~半年以上の時間がかかるといわれていますが実際にはその時期は非常にバラバラです。 ただ、全ての椎間板ヘルニアが自然に消退するかというとそうとも言えません。CTやMRIなどの所見で縮退傾向を見せやすいものがあることは知られていますが、それも必ずそうなるとはいえません。

なぜ早く確実な治療が提供できないのか?

近年、いろいろな疾患に対する治療指針ガイドラインが次々に作成されています。

診療にかかわる立場の者にとって、個々の事実は知っていても、まとまった知識としては不十分であることもあった関連する事柄を集め、一つの事象に対して知られた事実、現象がどの程度の信頼がおけるものであるかを評価してまとめたものです。

フローチャートのように画一的に診断をつけ、治療方針を決定できる疾患ばかりではないため、その多くは医学的事実に関する評価集になっています。したがって、ガイドラインはあくまでも一つの指標であり、絶対なものではありませんし、事実に対する評価は時間がたつにつれて変化していき、ガイドラインも一定間隔で改訂が繰り返されています。

ただ、”ガイドライン”と名がつく事によって暗黙の拘束力を持っているも事実で、ガイドラインが存在することによって、記載されている事実からは多少でも外れるようなことをするのはやってはいけないことだというような意識はなんとはなしに医療現場には流れているような気がします。

椎間板ヘルニアに関してもガイドラインは存在しています。

この疾患に関する治療の第一は保存的治療であるのは間違いないと思いますが、以前から多少そのような傾向はあったものの、余計にその傾向が強くなったのではないかと思われるものの根拠になりうるものは 「強い症状を呈するか病状が長期に及ぶ腰椎椎間板ヘルニア患者群において、手術に至るのは10~30 %程度である」という文言ではないかと思います。

数字はちょっとあいまいですが、確かに事実だとは思います。

保存的治療は投薬を中心として、症状を緩和する代替的治療(牽引、温熱療法、電気治療、用手的マッサージなど)を織り交ぜながら症状の改善を待つ方法です。切ったり縫ったり刺したり削ったりといった外科的侵襲がないため、体には最も負担が少ない治療法であり、多くの場合、症状の自然消退が期待できる椎間板ヘルニアにとって、医療経済的な観点からももっとも安く症状の改善が期待できる方法であろうことは間違いないとは思いますが、加療中はどちらかというとかなりの辛抱を強いられることが多い方法であることも間違いないと思います。また、同時にいったん保存的治療を開始してしまうとそのまま漫然と同じことが繰り返されがちになっていることも事実であるように思います。

椎間板ヘルニアの治療の最大の問題点はこの疾患の症状、自然歴の特徴と確実に速攻する有効なリスクの少ない治療ツールを持たない医療の現状の隔たりのために、長い間つらい症状に悩まされ続ける人が非常に多く発生していることにあるのではないかと思います。 また、数か月の保存的治療によって自分の症状が確実に改善するのかどうかも確率でしか判断できないことも医療者、患者さんいずれにも不安な材料でしょう。

こうしたことから、最も待ち望まれる治療はできるだけ根治的な方法でありながら、即効性を持ちうる治療ということになると思いますが、リスクとの兼ね合いから現実的にはなかなか難しいというのが現状です。

その痛みやしびれ、椎間板ヘルニアが原因ではないかもしれません

首、肩、上肢、腰、下肢の痛みやしびれは、椎間板ヘルニアだけから生じるものではありません。筋肉、筋膜、関節、骨などそこに関わる他の要因からも同じような症状を引き起こされます。したがって椎間板ヘルニアだけにみられる症状というものはありません。

これらを鑑別するために病院を受診するわけですが、どのようなレベルの医療施設を受診していても”腰痛症”、”肩こり”、”椎間板ヘルニア”という診断についてはかなり安易に下されているような気がします。 「病院を受診してレントゲンを撮って単なる腰痛だと言われた」同じように「椎間板ヘルニアと言われた」という発言は当院に来院されたり、問い合わせをいただいたりする方のかなりの人に聞かれます。

しかし、実際に検査や診察をしてみると、「単なる腰痛症だと言われた」人が実は椎間板ヘルニアを認め、その症状だろうと考えられたり、その反対に、「椎間板ヘルニアだ」と言われた人に椎間板ヘルニアがなかったり、もしくはその症状だとは考えにくかったりというようなことに遭遇することが多々あります。そのためか当院で実際に来院からレーザー治療に至る患者さんは受診された数の半分以下です。

このことは疼痛診療の難しさとその現状をよく反映しているようにも見えます。痛みしびれなどの感覚症状は単純な原因で起こることもありますが、いろいろな要因が複雑に絡みあって生じていることもあります。痛みやしびれが自覚症状であるがゆえに、外見からはわかりづらいことも手伝って、自分が抱えているその他の問題に気づきにくく、症状を伝える側と受け取る側での理解の程度にかなりの差が生じている可能性があります。

症状の差が病態によってそれほど変わらないことも診察する側にとっては難題です。多くが、構造上の異常をはっきりとは持たない腰痛症、肩こりであることは間違いなく、椎間板ヘルニアであっても保存的治療を継続していくうちに症状の改善がかなりの確率で得られるということが、比較的安易な診断と下してしまう要因になっていると思います。 また同時にあまり評価をせずに同じ治療を続けてしまう原因にもなっているように思え、この点については医療者側が反省すべきことだろうと思います。

椎間板ヘルニアの重症度と症状の軽重は必ずしも一致しない。

大きな椎間板ヘルニアを見ると”かなり痛いだろう”と思うかもしれません。確かに大きいヘルニアの方が症状がひどいことも多いのですが、必ずしも一致するものではありません。これは椎間板ヘルニアによる神経症状がどのように生じているのかが正確にはわかっていないことと関連しています。

また、ある一定以上の大きさがあれば治療の適応になるとは言えない根拠にもなります。 特にその人を煩わす症状が無い時には手をつけないというのは医療の鉄則です。予防的な意味合いでの治療というのも、放置することによって重篤で不可逆な症状を生じると予想されるとき以外は行わないのが原則となっています。

こうした医療の原則もいたずらに経過観察もしくは同じ治療法に終始していると思われる原因になっているようです。