- 1.前立腺がんとは

- 2.発生リスク要因

- 3.症状

- 4.病期分類、予後分類

- 5.罹患率・死亡率・生存率

- 6.病期別生存率

- 7.検査

- 8.治療

- 9.先端治療

- 10.前立腺がんを予防早期発見するための具体的行動

前立腺がんを発症する人は年々増加傾向にあります。ただし、前立腺がんは進行が遅いとされ、早期発見されても手術などの積極的治療を行わずに「監視療法」という経過観察が選択されることがあります。一方で、進行すると骨に転移しやすいため、発見時には救命が困難となっていることもあります。そのことから、他の一般のがんと同様に早期発見、早期治療が望ましいと言えますが、早期発見をした場合でも手術的治療により排尿機能や性機能の喪失が回避できないことが問題視されます。

前立腺がんは病期がある程度進行してから治療をしても生命予後は保たれることが多いため深刻視されないこともありますが、その一方で、自覚症状に乏しいため発見された時には手が付けられないこともあり、早期発見されて低侵襲手術を受けられても合併症が避けられないなど、他のがんとは異なる特徴をもっています。

1.前立腺がんとは

前立腺がんは、前立腺肥大症と並んで中高年の男性にとって、前立腺に発症する注意すべき疾患の一つです。加齢によるホルモンバランスの変化により中高年以降に発症が目立ちます。一般的には他の多くのがんに比べて進行が緩徐なため、早期発見、治療ができれば根治率の大きながんと言えます。しかし、がんが発生しても自覚症状に乏しいため発見が遅れ、骨転移や他の臓器の転移を来してから見つかることもあり、その場合は救命できない可能性が非常に大きくなります。極端に恐れる必要はないが、決して侮ってはいけない、という二面性を前立腺がんは有しています。

また前立腺がんの根治的治療である手術療法においては、早期発見がなされても前立腺周囲の神経の温存が難しいため、排尿障害や性機能障害などが避けられないことが多いことが懸念されます。

前立腺: 前立腺は、膀胱の下に位置して尿道を取り囲んでいる組織です。前立腺は精液のもとになっている前立腺液を作っています。加齢によって前立腺が大きくなり、頻尿や残尿感といった下部尿路症状を生じることがあります(前立腺肥大症)。

国立がん研究センター がん情報サービスより

2.発生リスク要因

前立腺がん発生のリスクを高める要因としては

- 遺伝

- 高齢

- 脂肪食

- 肥満

- カルシウム過剰摂取

- 喫煙

などが挙げられています。

3.症状

早期の前立腺がんは無症状です。

がんが進行すると、

- 尿の出が悪い

- 排尿時に痛みがある

- 尿や精液に血が混じる

などの症状が現れます。がんが周囲に広がって骨に転移を来すと骨の痛みを生じることがあります。

4.病期分類、予後分類

前立腺がんの治療を行う上で、がんの進行度や悪性度に関わる情報が必要です。その情報を基に治療方針を決定することになります。その重要な情報にTNM病期分類と予後分類があります。

TNM病期分類

T: 原発腫瘍の状態(癌が前立腺の内部にとどまっているか、周辺の組織・臓器に波及しているか)

N: リンパ節転移の有無

M: 遠隔転移の有無

TNM分類は上記3つの指標を用いてがんの進行度を分類するものです。

T1: 直腸診で明らかにならず、偶然に発見されたがん

a 前立腺肥大症などの手術で切り取った組織の5%以下に発見されたがん

b 前立腺肥大症などの手術で切り取った組織の5%を超えて発見されたがん

c PSAの上昇などのため、針生検によって発見されたがん

T2: 直腸診で異常が見られ、前立腺内にとどまるがん

a 左右どちらかの1/2にとどまるがん

b 左右いずれかのみ1/2を超えるがん

c 左右両方におよぶがん

T3: 前立腺をおおう膜(被膜)を越えて広がったがん

a 被膜の外に広がっているがん(片方または左右両方、顕微鏡的な膀胱への浸潤)

b 精のうまで及んだがん

T4: 前立腺に隣接する組織(膀胱、直腸、骨盤壁など)に及んだがん

N0 所属リンパ節への転移 無し

N1 所属リンパ節への転移 有り

M0 遠隔転移 無し

M1 遠隔転移 有り

予後分類

TNM分類に、PSA値とグリーソンスコアを加味して予後分類をします。

低リスク、中リスク、高リスクの3群に分けます。

転移のない前立腺がんに対するリスク分類

低リスク : 病期T1~T2a、グリーソンスコア6以下、PSA値10ng/mL未満

中間リスク : 病期T2b~T2c、グリーソンスコア7、または PSA値10~20ng/mL

高リスク : 病期T3a、グリーソンスコア8~10、または PSA値20ng/mL以上

※グリーソンスコア(Gleasonスコア)は、前立腺がんの悪性度を表す病理学上の特有の分類です。グリーソンスコアは1~10で評価され、

※6以下は性質のおとなしいがん、7は中くらいの悪性度、8~10は悪性度の高いがんとされています。

5.罹患率・死亡率・生存率

国立がん研究センターのがん情報サービスの報告によると、高齢化による影響を除外した年齢調整罹患率では、男性の主要部位の多くのがんは横ばい、ないしは漸減傾向にあります。ところが、前立腺がんのみ急増しています。高齢化による影響を考慮しても前立腺がんが著増している理由は、食生活において脂肪摂取量が増えていることや感度の高い検診法であるPSA検査などが普及して発見率が増えたことが影響したと考えられます。ただし、年齢調整死亡率では、前立腺がんは他のがんと同様に漸減傾向にあります。高齢化の影響を除けば医療行為により前立腺がんも他のがんと同様に制御される方向にあると言えます。さらに、「5年相対生存率」を見ると、前立腺がんは上昇傾向が顕著で生存率が100%に迫る勢いです。たとえ前立腺がんを発症しても、他の多くのがんよりも死を免れる可能性が大きいとも言えます。

6.病期別生存率

全がん協加盟施設の生存率共同調査による「病期別10年相対生存率」という比較的長い期間の生存率では前立腺がんは90%以上と良好な結果となっています。

7.検査

腫瘍マーカー:PSA検査

血液検査で腫瘍マーカーの一つであるPSA値を測定します。これは非常に鋭敏な検査で、腫瘍マーカーの中で唯一このPSA検査のみが早期がんの発見に応用されています。

直腸内触診

肛門から直腸内に挿入して前立腺に接する部分を触診します。固く表面不整なしこりを触れる場合はがんが疑われます。

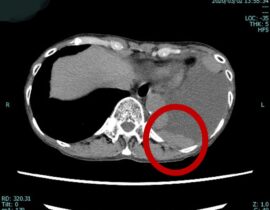

経直腸的エコー検査

血触診と同様に肛門から特殊なエコー機器を挿入して前立腺を観察します。がんがある場合は不整なエコー画像が得られます。

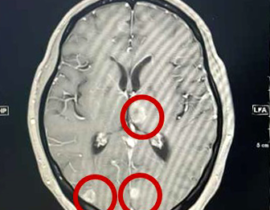

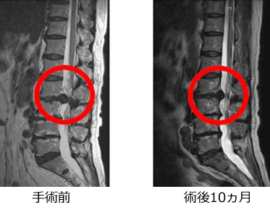

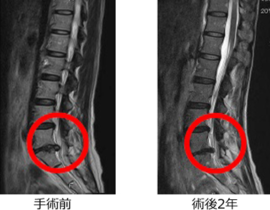

骨盤MRI検査

MRI検査により前立腺がんのスクリーングができます。MRIは骨に囲まれた部位の検出に優れており骨盤内の前立腺の観察には適していると考えられています。放射線被曝がないのでスクリーニングに用いやすい検査です。

針生検

前立腺がんが疑われた際に、診断を確定するためやがんの悪性度を調べるために実施されます。直腸に超音波端子を挿入して前立腺の画像を見ながら、がんが疑われる部位に直接針を刺入して組織を採取し病理検査を実施します。直腸から針を刺入する場合は麻酔なしでできますが、会陰部からの場合は麻酔及び入院が一般的には必要です。

8.治療

前立腺がんの治療法としては「手術療法」「放射線療法」「内分泌(ホルモン)療法」などがあります。これらの中でどの方法が良いかは、①身体所見や画像診断から判断する病期、②生検で採取したがん細胞の組織像の悪性度:グリーソンスコア、③腫瘍マーカーであるPSA値、の3つを指標にしたリスク分類を参考にして決めます。発病時の年齢、期待余命(これから先どのくらい生きられるかの見通し)、患者さんの治療に対する考え方、なども、治療法の選択をする上で大切になります。それぞれの治療にメリット、デメリットがあり、複数の治療を組み合わせる必要がある場合もあります。治療を受ける患者さん自身が納得できる治療法を選択できるよう、治療に当たっては主治医としっかりと話し合いを行うことが大切です。

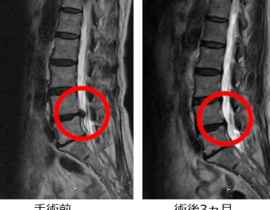

手術療法

前立腺全摘除手術が根治的手術として行われます。全身状態が良好な70歳くらいまでの方が適応になります。最近では手術支援ロボット(ダヴインチ)を使用した「ロボット支援手術」が主流です。

手術療法は、開腹手術(従来のメスを用いる手術)、腹腔鏡手術、ロボット支援手術の3つに分けられます。ロボット支援手術は傷が小さく術後の回復が最も早いため、手術と言えば現在ではこのロボット支援手術が選択されるようになっています。

手術においてしばしば性機能温存など神経温存が可能かどうかで、ロボット支援手術では他の方法に比べて神経温存において優れていると言えます。ただし、術者の経験値の違いによる影響もあり、そもそもがんの進行度によっては温存ができない場合もあります。

放射線療法

放射線治療には外部照射療法、組織内照射療法があります。ほとんどが入院不要な外部照射療法ですが、周辺の臓器への照射量を押さえて合併症の程度を押さえた組織内照射療法が選択されることもあります。こちらは入院が必要で前立腺に放射線小線源を永久に植え込むことになります。

放射線治療は低リスク、中リスクの前立腺がんの治療においては手術に比べて治療成績がほぼ遜色がないと言われています。手術に比べて治療後の尿漏れのリスクが少ないですが、一方で血尿・頻尿・排尿時痛が持続するリスクは手術より大きいようです。

重粒子線治療

放射線の中で電子より重いものを粒子線、ヘリウムより重いものを特に重粒子線と呼びます。前立腺がんには重粒子線治療が自費診療として選択できます。X線よりも集中して照射でき生物活性が強いため、X線照射に比べて治療効果が高く、治療期間が短いことが特徴です。

内分泌療法

内分泌療法には手術により精巣摘除を行う去勢術と薬物療法に分けられます。薬物療法は、LH-RHアゴニスト、LH-RHアンタゴニスト、抗男性ホルモン剤、女性ホルモン剤などがあります。内分泌療法は、悪性度が大きい場合に手術や放射線治療に併用して実施されることがあります。また、高齢者や全身状況の悪い方に単独で選択されることもあります。

治療オプション

前立腺がんは、進行が遅く、生存率が高く、手術などの治療に伴う犠牲や負担が大きいために、「すぐに治療を始めない」という選択肢があります。腹腔鏡下手術やロボット手術など低侵襲手術であっても相応の後遺症は回避できません。

それらのことを背景にして、前立腺がんの他の治療法として、「すぐに治療を始めない監視療法」や、手術と監視療法の間の「フォーカルセラピー」という新しい治療概念があります。

監視療法

監視療法は、がんを単に放置する療法ではありません。何もしないのではなく、定期的に腫瘍マーカーである血中PSA値を測定して、変化の様子を見守っていきます。PSAの検査は3~6か月毎に実施します。また、MRI検査や組織生検も1~3年毎に行います。万が一病状に明らかな悪化が見られた場合には改めて積極的治療を実施するかどうか検討します。

例えば、がんが前立腺内にとどまっていて、リスク分類で低リスクと判断された場合には、手術や放射線治療をせずに、監視療法を選択することもできます。監視療法は、前立腺がんの動向をしっかりと監視して、PSA値が上昇し、腫瘍の増大が認められたら、手術などの積極的治療に進むか改めて検討する方法です。そのメリットは、そもそも治療をしないので、手術や放射線治療による排尿障害や性機能障害などの機能障害が生じる心配はなく、これまでと変わらない生活が送れる、ということです。がんの進行が遅いほど治療しないメリットは得やすくなります。一方デメリットは、がんが進行する恐れがあり、その不安に常に苛まれることになりかねないことです。進行の速いがんほど治療をしないことによるデメリットやリスクは大きくなります。

また、監視療法は、高齢になって前立腺がんが発見された方には選択肢となりえますが、平均余命が30年から40年以上ある40-50歳代の方の場合には適さないと考えられるのが日本では一般的です。

フォーカルセラピー

超低リスクの前立腺がんと診断され、放置してもさしたる問題はないと言われたことから、監視療法を選択すべきと言われたとしても、実のところは不安だ、という方は意外に多いです。そのような場合に、フォーカルセラピーと呼ばれる「手術などの根治的治療と監視療法の中間に位置する治療概念」があります。がんを治療しながらも、正常組織や生理機能を可能な限り温存して、治療と身体機能の維持の両立を目指すものです。例えば、高密度焦点超音波療法(HIFU)、凍結療法、小線源療法など体にダメージが少ない低侵襲治療としてフォーカルセラピーは実績が増えています。しかし、治療後の評価が難しく十分な科学的根拠が得られていません。

9.先端治療

フォーカルセラピーがさらに発展して、治療による副作用や深刻な合併症がなく根治性が高い治療法の台頭が期待されています。

免疫療法や遺伝子治療のさらなる発展が期待されます。私達は、遺伝子治療の中でも画期的な手法と言えるCDC6 RNAi 療法に注目し、必要に応じて治療提供しています。

10.前立腺がんを予防早期発見するための具体的行動

侮ってはいけない

進行が遅いおとなしいタイプのがんと言っても、前立腺がんで命を落とす例はゼロではありません。排尿困難、頻尿や血尿そして骨盤や背骨の痛みなどの自覚症状を伴ってから発見された前立腺がんは、ステージ4すなわち遠隔転移を来している進行がんであることが多く、その大半は根治できず死に至ります。

前立腺がんの中には、別の原因で亡くなってから初めてその存在がわかるような進行の遅い場合もあります。しかし、中には、命に関わる前立腺がんもあるので決して油断はできません。

既に触れましたが前立腺がんは急増しています。患者さんの多くは70歳以上と比較的高齢者の方ですが、前立腺がんが増え始める40歳以降は注意が必要です。前立腺がんが急増している理由は高齢化に加えて、食生活の欧米化が大きく関わっていると言われています。また、検査感度の高いPSA検査の普及により、前立腺がんの発見率が増えた結果として発症数が増加したように見えることも指摘されています。

予防検診のポイント

どのがんに対しても共通して言えることですが、がん発症を予防する姿勢が最も大切です。前立腺がんは動物性の高脂肪・高コレステロールの食事をとり続けることで、発症しやすくなると考えられています。逆に、野菜や魚、穀類を中心とした昔ながらの日本の食事は、予防効果があるといわれ、とくに、豆腐や味噌、醤油などの大豆に含まれるイソフラボンは、さまざまながんに対する予防効果が期待されています。ほかに、ビタミンAや抗酸化作用の高いリコピンを含む緑黄色野菜をしっかり摂取することが大切です。また、適度な運動により肥満を回避することもがんの発症予防に有益です。

また、40歳を過ぎたら定期的に血液検査で高感度PSA検査を受けるべきでしょう。PSA値のカットオフ値(定量的検査で陽性、陰性を分ける値)は年代毎に異なり、40代は2.5ng/ml、50代3.5ng/ml、60代4.5ng/ml、70代以上で6.5ng/mlとされています。検診でPSA値が1.0ng/mlの場合は3年毎、1.1~カットオフ値では毎年の検査が推奨されます。そして、超早期でがんが発見された場合は、監視療法やフォーカルセラピーも念頭において、自身が納得できる治療法を選択すべきでしょう。