1.肺がんとは

肺とは

肺は、体内に酸素を取り込み体外へ二酸化炭素を放出する「呼吸」を担う臓器です。呼吸が止まるとヒトは生命活動を維持することができません。肺は心臓や脳と並んで生命維持の上で極めて大切な臓器の一つです。

肺は心臓、気管、食道から成る縦隔と呼ばれる部分を挟み込むように左右に二つあります。空気は鼻腔、咽頭、喉頭、気管を通って肺に吸い込まれていきますが、気管は肺の入り口である肺門の前で左右に分かれて気管支となります。気管支は肺の中でさらに枝分かれして、その終末部が呼吸細気管支と呼ばれ、その先に肺胞と呼ばれる半球状の部屋がブドウの房のように開いています。肺胞は弾力のある薄い膜で覆われており周囲を毛細血管が囲んでいます。肺胞から取り込まれた酸素は膜を介して毛細血管へ取り込まれ、二酸化炭素は毛細血管から膜を介して肺胞内へ排出されます。すなわち、肺胞は酸素と二酸化炭素の交換の場といえます。

がんセンター「がん情報サービス」より

肺がんの発生母地として、肺門部と肺野の二つがありますが、肺門部は気管が分枝した直後の肺の入り口の部分、肺野は気管が枝分かれした領域の肺の辺縁部分を指します。

がんセンター「がん情報サービス」より

肺とは

肺がんは、肺と気管支から発生します。すなわち、肺胞、気管や気管支の細胞が、遺伝子レベルで突然変異を来しがん細胞が発生するのですが、肺はさまざまな細胞で構成されているため、肺がんにもいろいろなタイプがあります。

がんセンター「がん情報サービス」より

組織型で分類すると、肺がんは「非小細胞肺がん」と「小細胞肺がん」に二分され、非小細胞肺がんが、肺がんの8~9割を占めます。さらに非小細胞肺がんは、「腺がん」、「扁平上皮がん」、「大細胞がん」そして「特殊ながん」の4つに分類されます。

発生頻度が一番多いのが、腺がんで、肺がん全体の5-6割を占めます。腺がんは、肺野に多く発生し、X線検査でしばしば発見されます。女性の肺がんの典型的なものが腺がんです。

扁平上皮がんは腺がんに次いで多く、喫煙者に発生しやすいのが特徴です。肺門にある太い気管支に発生することが多いですが、肺野にもしばしば発生します。

大細胞がんは、非小細胞がんの中で発生頻度が低いですが、腺がんや扁平上皮がんに比べて増殖速度が速いため診断時にすでに広範囲に進展していることが多く根治的切除手術が難しい場合がしばしばです。

非小細胞がんの多くを占める、腺がん、扁平上皮がんは、早期に発見して手術で完全に切除されれば治癒する可能性があります。ただし、抗がん剤や放射線治療は効きにくいという性質があります。

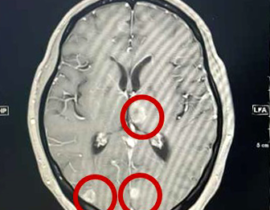

小細胞がんは、肺がん全体の15%程度を占め、増殖が速く、肺の他の部位、リンパ節、肝臓、脳そして骨などに転移しやすい悪性度の高いがんです。喫煙との関連が大きいのも指摘されます。非小細胞がんと異なり、抗がん剤や放射線治療が効きやすいのですが、難治性です。

2.肺がんの症状

他のがんと同様に早期の肺がんでは自覚症状がありません。自覚症状がないうちに後述のスクリーニング検査で早期発見することが大切です。

肺がんは、症状が見られたら、がんがすでに相当に進行している場合が多く全身に波及しているということも珍しくありません。扁平上皮がんや小細胞がんは肺門部に発生しやすく、肺野に発生する場合に比べれば比較的早期から症状がみられることがあります。腺がんや大細胞がんなど肺野型のがんは、早期では症状がほとんど見られません。

肺がんに見られる症状としては、なかなか治らない咳、胸の痛み、声のかすれ、喘鳴、息切れ、血痰などが代表的です。がんが進行すると、顔や首が腫れたり、食べものや飲み物の通りが悪くなったり、呼吸困難に陥ることもあります。

3.肺がんの原因

肺がん発生の危険因子として以下が挙げられます。

- 喫煙

- 有害化学物質(アスベスト、ラドン、クロム酸、ニッケルなど)を扱う職業

- 大気汚染物質(PM2.5など)

- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)

- 肺がんの既往歴

- 肺がんの家族歴

日本では、喫煙が原因となる肺がんは男性では70%、女性では20%と報告されています。(※欧米では肺がんの発生原因の9割は喫煙で、非喫煙者に比べて喫煙者が肺がんに罹患する割合は20倍以上)また、非喫煙者でも、間接的にたばこの煙を吸うことで(受動喫煙)肺がんを発症するリスクが大きくなることがわかっています。

たばこの煙には200種類もの有害物質が含まれており、その中で、ベンツピレン、ヒ素、アセトアルデヒド、ニトロソアミン類など70種類にも及ぶ発がん物質が確認されています。これらの発がん物質が、遺伝子変異を引き起こし、細胞をがん化させます。この遺伝子変異は、非喫煙者に比べて喫煙者の肺がんの細胞に多く見られます。遺伝子変異が多い方が悪性度が大きく、喫煙者の方が手術では治療しにくい小細胞がんや扁平上皮がんなどたちの悪い肺がんの発生率が大きいことが注目されます。このようながんは、肺門と呼ばれる肺の中枢、太い気管支が通っている部分に発生しやすいのですが、非喫煙者にはほとんど発生しません。

4.肺がんの疫学

肺がんの罹患率、死亡率、生存率

国立がんセンターの最新のがん統計によると、2016年のがん死亡数は、肺がんが全てのがんの中で最も多い(男女合計)と報告されています。特に男性では、肺がんの死亡率が目立って高く、人口10万人あたり86.1人で2位の胃がん49人、大腸がん44.4人と比較して突出しています。同様に、国立がんセンターの統計では、一生涯の中でがんで死亡する確率は男性25%、女性16%ですが、肺がんに限ると男性は6%、女性は2%になります。特に、男性は実に17人に1人は肺がんで亡くなる計算です。

がんの生命を脅かす主たる指標として生存率があります。がん治療後、5年間再発せずに生命が維持された場合、多くのがんでは根治したと見なされます。よって、5年生存率(がん以外の死因の影響を除外した5年相対生存率が特に用いられる)が統計上しばしば用いられます。ところで、肺がんの5年相対生存率は30%程度です。全てのがんの5年相対生存率は70%弱であることを考えると、肺がんは生存率の低い難治性のがんと言うことになります。

※生存率と余命

生存率とは、ある疾患の予後を測るための指標です。主として、がんに対する5年生存率が医学的に使用されることが多く、診断から5年経過後に生存している患者の比率を示します。しばしば治療効果判定のために用いられます。あくまで患者群を対象とした指標で、個々の患者の余命とは異なります。

余命とは、平均余命の意味で用いられることが多く、ある年齢の人々がその後何年生きることができるかという統計・確率上の期待値です。がんの患者さんなどに用いられる余命は、統計上の生存期間中央値で表現されます。生存期間中央値とは、同じ状況の50%の患者さんが亡くなるまでの期間を指します。

5.肺がんの進行度

肺がんの進行度を示すのにTNM分類がしばしば用いられます。

- 原発腫瘍の大きさ(T)

※がんが最初にできた部位を原発巣と言いますが、原発巣のがんの塊を原発腫瘍と呼びます - リンパ節転移の程度(N)

- 遠隔転移の有無(M)

Tは、CTなどの画像検査で評価され、1~4に分類されさらにa~cなどに細分化されます。

Nは、胸腔内リンパ節や鎖骨上窩リンパ節など肺がんの転移しやすい所属リンパ節への転移の程度を表します。造営CTやPET検査で評価されます。

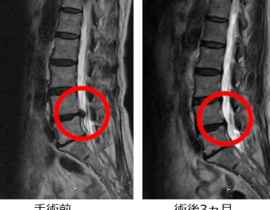

Mは、遠隔の臓器への転移の有無を示します。CT、MRI、PET、骨シンチ検査で評価されます。0、1があり、1はさらにa~cに細分化されます。

TNM分類(8版,2017年):肺癌取扱い規約第8版(p6,2017).金原出版より引用

T分類

| Tis | 上皮内がん、肺野に腫瘍がある場合は充実成分の大きさが0cm、かつ病変の大きさが3cm以下 |

|---|---|

| T1 | 充実成分の大きさが3cm以下、かつ肺または臓側胸膜におおわれ、葉気管支より中枢への浸潤が気管支鏡上認められない(すなわち主気管支に及んでいない) |

| T1mi | 微少浸潤性腺がんで充実成分の大きさが0.5cm以下、かつ病変の大きさが3cm以下 |

| T1a | 充実成分の大きさが1cm以下で、TisやT1miには相当しない |

| T1b | 充実成分の大きさが1cmを超え2cm以下 |

| T1c | 充実成分の大きさが2cmを超え3cm以下 |

| T2 | 充実成分の大きさが3cmを超え5cm以下 または、充実成分の大きさが3cm以下でも以下のいずれかであるもの ・主気管支に及ぶが気管分岐部には及ばない ・臓側胸膜に浸潤がある ・肺門まで連続する部分的または片側全体の無気肺か閉塞性肺炎がある |

| T2a | 充実成分の大きさが3cmを超え4cm以下 |

| T2b | 充実成分の大きさが4cmを超え5cm以下 |

| T3 | 充実成分の大きさが5cmを超え7cm以下 または、充実成分の大きさが5cm以下でも以下のいずれかであるもの ・臓側胸膜、胸壁、横隔神経、心膜のいずれかに直接浸潤がある ・同一の肺葉内で離れたところに腫瘍がある |

| T4 | 充実成分の大きさが7cmを超える または、大きさを問わず横隔膜、縦隔、心臓、大血管、気管、反回神経、食道、椎体、気管分岐部への浸潤がある または、同側の異なった肺葉内で離れたところに腫瘍がある |

日本肺癌学会編「臨床・病理 肺癌取扱い規約 2017年1月(第8版)」(金原出版)より

N分類 ― 所属リンパ節 M分類 ― 遠隔転移

| N0 | 所属リンパ節※3への転移がない |

|---|---|

| N1 | 同側の気管支周囲かつ/または同側肺門、肺内リンパ節への転移で原発腫瘍の直接浸潤を含める |

| N2 | 同側縦隔かつ/または気管分岐下リンパ節への転移がある |

| N3 | 対側縦隔、対側肺門、同側あるいは対側の鎖骨の上あたりにあるリンパ節への転移がある |

| M0 | 遠隔転移がない |

| M1 | 遠隔転移がある |

| M1a | 対側肺内の離れたところに腫瘍がある、胸膜または心膜への転移、悪性胸水※4がある、悪性心嚢水(しんのうすい)※5がある |

| M1b | 肺以外の一臓器への単発遠隔転移がある |

| M1c | 肺以外の一臓器または多臓器への多発遠隔転移がある |

日本肺癌学会編「臨床・病理 肺癌取扱い規約 2017年1月(第8版)」(金原出版)より

肺がんの病期分類

日本肺癌学会編「臨床・病理 肺癌取扱い規約 2017年1月(第8版)」(金原出版)より

6.肺がんの予後

肺がん診断時のステージ別治療成績

国際的に日本の肺がんの治療成績は良好だとは言っても、5年相対生存率は前述のように30%程度に過ぎません。しかし、肺がんも早期のステージ1で治療が実施できれば5年相対生存率は80%になります。 一方で、ステージ2、3、4と進行度が進めばその5年相対生存率はそれぞれ、50%、20%、5%と激減します。ステージ1で発見されるのは全体の約40%、同じくステージ2、3、4は、8%、15%、32%です。すなわち、肺がんはステージ1という早期で発見されるよりも、生存率の低いステージ3ないしは4となって初めて発見されることの方が多いわけです。具体的には、肺がんの40%は5年相対生存率が80%で、50%弱が5年相対生存率20%以下になります。つまり、肺がんは診断時のステージが両極端に二分され、予後も両極端に分かれる傾向があります。

7.肺がんの検査と診断

肺がんの検査は、①スクリーニングとしての検査②確定診断のための検査③病気診断をするための検査の3つに大別されます。肺がんを早期発見するためには、自覚症状がないうちに①のスクリーング検査を定期的に受けることが大切です。

①スクリーニングとしての検査

・胸部X線検査

職場の検診や公的な検診で最も普及している検査の一つです。昔の機器に比べて最近のX線検査は解析度が大幅に改善し早期の肺がんの発見が可能ですが、骨の重なる場所や心臓周囲など病巣がはっきりと同定できない場合があり注意が必要です。また、結核、肺炎、良性腫瘍なども肺がんと同様の陰影として同定される場合があります。

・喀痰細胞診検査

痰を採取して病理検査を行い顕微鏡でがん細胞の存在を確認する検査です。痰は比較的太い気管から分泌されますので、肺門部にできるがんを発見するのに適しています。

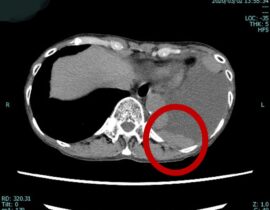

・胸部CT検査

CT検査は、X線検査をコンピュータ処理によって体を断層に描出する高精度の検査です。X線が体の周囲をらせん状に連続回転しながら照射されて、短時間で体をスキャンすることができます。

単純のX線検査に比べると、CT検査は数十倍の放射線被ばく量を受けますが、検査の精度やそもそも自然界でも相応に放射線被ばくがあることを考えると、適切にCT検査を受けるのであれば検査を受けるメリットが非常に大きいと判断できます。ただし、CT検査で発見された病変が確実に肺がんかどうか確定できないことがあります。

②確定診断のための検査

確定診断とは、スクリーニング検査でがんが疑われた際に、様々な手法で病変の細胞や組織の一部を採取して、病理検査(生検)を行い、確実にがんが存在することを確認することを言います。

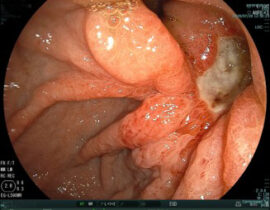

・気管支鏡検査

胃カメラよりも細い気管支鏡と呼ばれる内視鏡を気管から気管支末梢に挿入して、病変を観察し組織を採取して病理検査を行います。気管支鏡は肺の末梢までは挿入できないため、末梢の病変の細胞を採取するために、生理食塩水を注入して吸引することで気管支肺胞洗浄液を採取してその中の細胞を調べることもあります。また、細いブラシを末梢に伸ばして細胞をこすり取るブラッシング法により病理検査を実施することがあります。

・穿刺吸引細胞診

皮膚の上から針を刺して、病変の細胞を採取して病理検査を実施するものです。

・CTガイド下針生検

局所麻酔下で、CTで病変の位置を確認しながら針による生検を行う方法です。病巣が肺から胸膜に達している場合は胸膜を、胸水がたまっている場合は胸水を穿刺により採取して病理検査を行います。

③病期診断のための検査

肺がんの治療方針を決めるために、病期を診断する必要があります。病期診断は、一般的に複数の検査を組み合わせて行います。

・CT/MRI検査

肺がんの広がりとリンパ節や他臓器への転移状況を確認するために行います。肺がんが転移しやすい部位は、肺内、周囲リンパ節、肝臓、脳、骨、副腎、皮膚などです。

・PET/CT検査

がん細胞が糖の取り込みが盛んであることを利用した検査です。陽電子放射断層撮影とも呼ばれ、ブドウ糖に近い成分FDGを体内に注射してその取り込みが大きい部位を描出します。がんの代謝を調べるPETと、がんの位置を同定するためのCT検査を組み合わせて行うことが一般的です。

・骨シンチグラフィー

ラジオアイソトープ(放射性同位元素)を静脈から注射して、それががんに集まった際に放出する放射線をシンチカメラで捉えて画像に描出します。

・腫瘍マーカー検査

がん細胞やがん細胞に反応した細胞が産生する物質を血液検査で測定して、がんの有無を調べる検査です。感度があまり大きくないため、病期の進行具合や抗がん剤治療効果の判定を目的に利用されます。

腺がんはCEAやSLX、扁平上皮がんはSCCやシフラ、小細胞がんはNSEやProGRPが対応します。

8.肺がんの治療法

肺がんも例にもれず根治的治療の基本は外科的切除です。がん細胞は正常細胞が突然変異して発生します。発生当初は1個の細胞が、2個、4個、8個・・・と分裂していきます。そのようにして発育したがんは、やがて周囲に浸潤・転移する能力を獲得します。まだ発生部位にとどまっている間に、完全に手術で取り除けば根治させられます。がん病巣を瞬時に消し去る、という点で外科的切除より優れた治療法はありません。

しかし、肺がんは小細胞がんや大細胞がんのように発育速度が極めて速く発見時には手術で除去できないほど大きく広がってしまっていることが多々あります。そのような場合は、放射線治療や抗がん剤による薬物療法で対処することになります。

また、肺がんの薬物療法では、肺がんのタイプや遺伝子変異などに応じた個別化医療が進んでいます(分子標的治療)。さらに、免疫チェックポイント阻害剤など新しい治療法も登場しています。

肺がん治療の中心となるのは、すなわち、がんを完全に切除する外科手術、病巣に対して放射線照射を行う放射線療法、抗がん剤を主として用いる薬物療法の3つが主となります。

がんの種類、病期、患者さんの年齢や体力などに応じて適切な治療法が選択されます。

①外科手術療法

手術の適否を決めるのは、がんのタイプと病期分類になります。外科手術の対象となるのは、具体的には、非小細胞がんの病期IA、IB期、ⅡA、ⅡB期とⅢA期の一部及び小細胞がんのⅠ期です。手術により完全に病巣が除去できることが見込まれなければ外科手術は実施できません。

標準根治手術は、がんの病巣を含む肺葉切除を最低限行います。病巣が大きく広がっている場合は、肺全体(がんがある片側のみ)の切除が必要になることもあります。また、リンパ節郭清といって、病巣近くのがんが転移しやすい箇所のリンパ節を周囲の脂肪組織と一緒に切除します。

縮小手術では、肺葉全体を切除するのではなく病巣を含む肺の部分切除又は肺葉の区域切除を行います。

肺がんの手術は、呼吸をつかさどる肺という大切な臓器を多かれ少なかれ除去することになりますので相応の負担が体にかかります。よって、可能な限り切除範囲を小さくして体にかかる負担が最小限となるようしばしば配慮されます。ただし、手術範囲をただ小さくすることにとらわれて、がんを取り残すような事態を招いてはいけません。

がんセンター「がん情報サービス」より

②放射線療法

放射線療法は、放射線(X線、陽子線、重粒子線など)を病巣に照射して、がん細胞の遺伝子を壊してその分裂増殖を止めてがんを縮小させたり死滅させる治療法です。治療の目的として、がんを完全に消し去る根治療法、痛みの改善や腫瘍による臓器への圧迫症状を取るための緩和的治療、再発などを抑える予防的治療の3つに分類されます。

放射線治療のメリットは、他の治療法に比べて体への負担が比較的小さいことです。手術や抗がん剤治療が体力的に受けられない場合でも選択することができる場合があります。

放射線治療のデメリットは、安全に投与できる放射線の量や範囲に制限があること、治療効果の発現に時間がかかること、副作用の発生時期が長期間にわたる場合があること、などです。

一般的に治療対象となるのは、手術ができない非小細胞肺がんの病期Ⅰ~Ⅲ期、小細胞がんの限局型です。化学療法と併用して根治的治療を目指す場合もあります。

③薬物療法(化学療法)

薬物療法(化学療法)は全身療法で、手術後の再発予防、再発進行がんで手術不能例に対する治療として用いられます。

代表的なものは抗がん剤による治療で通常は点滴で投与されます。細胞分裂が盛んな細胞に対して反応する薬剤が主となるため、正常細胞の中でも分裂がさかんな、骨髄細胞、胃腸の粘膜細胞、毛髪細胞などにダメージがあり、激しい副作用が生じることがしばしばあります。代表的な副作用としては、吐き気・嘔吐・食思不振・下痢・便秘・口内炎などの消化器症状や、骨髄抑制による白血球減少・血小板減少の他、肝機能・腎機能・心機能低下や脱毛などが挙げられます。手足のしびれなど神経症状が表れることもあります。

新しい薬物である、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害剤は、従来の抗がん剤と副作用が異なり、消化器症状や脱毛などが少ないことが特徴ですが、間質性肺炎、自己免疫性疾患、甲状腺障害など重篤な副作用が発生する場合もあります。

9.肺がんに対する革新的治療

分子標的薬治療

分子標的薬は、がんの発生・増殖・転移に関わる特定の分子(遺伝子やたんぱく質など)を標的とした治療薬です。従来の抗がん剤は正常細胞にもダメージを与えるのに対して分子標的薬は理論上はがん細胞だけを狙い撃ちできるように設計されています。標的にあった治療薬は高率で治療効果が得られますが、副作用が全くないわけではありません。皮膚症状や視覚障害・味覚障害・間質性肺炎など相応の副作用が発生します。

現在、EGFR阻害薬、ALK阻害薬、ROS1阻害薬、BRAF阻害薬、血管新生阻害薬、免疫チェックポイント阻害薬の6種類が代表的な分子標的薬です。Ⅳ期の非小細胞肺がんや再発転移の非小細胞肺がんの治療に用いられています。

②CAR-T細胞療法

CAR-T細胞療法(遺伝子改変T細胞療法)は、B細胞性急性リンパ芽球性白血病、びまん性大細胞型B細胞リンパ腫など血液がんに対して劇的な治療効果が期待できることから2017年にFDAが認可(薬価5,000万円)し、2019年5月日本でも保険収載(薬価3,000万円超)され、劇的な治療効果への期待に加えて極めて高額な医療費が注目されました。CAR-T細胞療法は膵臓がんや肺がんなどの固形癌に対しても今後治療効果を生むことが期待されています。

③遺伝子治療

CAR-T細胞療法はがんを攻撃する免疫細胞の一つT細胞を遺伝子的に改変したものを投与する点で免疫療法と遺伝子治療を組み合わせた治療です。一方で、がん細胞自体の遺伝子的変化に対して直接はたらきかける遺伝子治療も今後の開発・提供が期待されます。

期待さいる遺伝子治療の一つCDC6 RNAi療法は、がん細胞が分裂を開始する最初に必要不可欠なライセンシングファクターをRNA干渉により消去する画期的な治療ですが、まだ未承認治療のため、一般の医療機関では認識されておらず、自費診療で提供している医療機関も限られており、治療法が画一化されていないことが課題です。