- 1.乳がんとは

- 2.乳がんが他の主要ながんと異なる点

- 3.乳がんの症状(初期症状)

- 4.乳がんの発生リスク

- 5.乳がんの予防、検診

- 6.乳がんの病期(ステージ)

- 7.乳がんサブタイプ分類

- 8.乳がん治療法

1.乳がんとは

乳がんとは、乳房の内側の乳腺に発生する悪性新生物(悪性腫瘍)です。乳腺は母乳をつくる分泌腺で、乳頭を中心にして放射状に15~20個の乳腺葉で構成されています。

乳腺葉は母乳を作る「小葉」と作られた母乳を運ぶ「乳管」でできています。乳がんの約95%は乳管から発生する乳管がん、約5%が小葉にできる小葉がんです。乳管がんは、非浸潤がんと浸潤がんに大別され、浸潤乳管がんは、さらに乳頭腺管がん、充実腺がん、硬がんに分けられます。他に特殊なタイプの乳がんもありますが極めて稀です。

乳がんの分類

乳管がん

・非浸潤乳管がん

・浸潤乳管がん

・乳頭腺管がん

・充実腺管がん

・硬がん

小葉がん

・非浸潤性小葉がん

Paget病

一般的な乳がんはしこりとして発見されますが、中にはしこりとして認識される前に、乳房の周りのリンパ節や、骨・肺・胸膜・肝臓・脳などに転移を来して発見されることがあります。乳がんの種類や性質によって、広がり方や転移のしやすさは異なります。

乳がんは世界中で良く見られるがんで、一生涯で乳がんに罹患する確率は、日本人の女性で16人に1人、欧米では8~10人に1人と報告されています。また、乳がんの女性患者でこの疾患で死亡するのは日本では10%未満です。

2.乳がんが他の主要ながんと異なる点

乳がんは、発症数が非常に多いがんの一つです。ただし、肺がん、大腸がん、胃がんなど他の主要ながんと比べて大きく異なる点が三つあります。

一つは、他のがんは50歳頃から発症する患者さんの数が増えてきて高齢になればなるほど罹患率(発症率)や死亡率が増していきます。ところが、乳がんは、30代になると発症する方が増えてきて40代が罹患率のピークです。そして、その後加齢と共に罹患率は減少していきます。これは、乳がんはその発生に性ホルモンの影響を受けることが多いためと考えられています。閉経後はホルモンが関与するタイプの乳がんが少なくなるため発症数が減少していきます。

二つ目は、圧倒的に女性の発症が多いということです。男性の乳がんも存在しますが、男女割合では、女性100とすると男性は1未満です。また、男性の乳がんは女性の乳がんに比べて予後が悪い(生存率が低い)のも特徴です

三つ目は、乳がんの治療においては命を救うことだけではなく、整容性を保つことも重視されることです。従来の乳がんの治療は、乳房や大胸筋など広範囲を切除するものでした。がんが再発しないように乳がんを完全に切除するためです。その後、乳がんが早期で発見されるようになり、手術の範囲も徐々に縮小しても予後に変わりがないことがわかってきました。放射線治療や化学療法など手術以外の治療の発達も縮小切除の普及に寄与したといえます。また、センチネルリンパ節(見張りリンパ節)生検という、がんの転移が周囲に広がっているかを評価する手法が確立されたことも手術範囲の縮小を可能にしました。女性にとっては自分のアイデンティティにとって極めて大切な乳房を失うことの意味は男性には理解できないほど深刻といえます。乳房全体を切除せざるを得ない場合でも再建手術が選択できるようになるなど、最近の乳がん手術は大きく進化しています。

3.乳がんの症状(初期症状)

乳がんの発見契機としては、エコー検査やマンモグラフィーなどによる乳がん検診が代表的ですが、自己触診など自分で症状に気付く場合も少なくありません。初期症状で乳がんを発見するには、定期的に検診を受けることと、日常的に乳房の自己触診を励行することのいずれも大切です。

①しこり

乳がん腫瘍として発生した直後に、しこりとして触れることはまずありませんが、徐々に腫瘍が大きくなってくると、硬いしこりとして触れることができるようになります。しこりが触れたからと言って必ずしもがんではありませんが、自らしこりを触れることで乳がんの早期発見につながることがあります。乳がんは増大の速度がそれほど速くないことが多いので、発生直後に気づけなくても手遅れということはまずありません。定期的に自己検診することによって比較的初期症状で発見できる場合があります。

しこりが触れたとしてもがんではない場合がしばしばあります。例えば、乳腺症、繊維腺腫、葉状腫瘍なども硬いしこりとして確認されることがあります。

しこりを自覚したら速やかに専門医の診察を受けるようにしましょう。

②皮膚の陥凹(えくぼ)

乳がんが皮膚の直下に発生すると皮膚の下の組織ががんに引き込まれるために、皮膚にえくぼのような陥没ができることがあります。これは乳がんの重要なサインとしてdimpling signと呼ばれます。ただし、嚢胞(のうほう)や脂肪壊死などがん以外の疾患でも見られることがあります。

③皮膚発赤、熱感、疼痛、オレンジ状・豚皮状変化

経過が悪い炎症性乳がんの特徴として、浮腫(むくみ)のために毛根が拡張して豚皮状でオレンジ皮状の皮膚変化が挙げられます。また、授乳期などに見られる急性乳腺炎でも、皮膚の赤味、熱感、疼痛を認めます。

④陥没乳頭

陥没乳頭は、若年時より存在し、乳管拡張症のような慢性の炎症を反復していることが多いですが、病的な状態でなくても比較的よくみられる症状です。ただし、がんが、乳頭の下に進展してきた際に乳頭が平坦化して陥凹することがあります。

⑤乳汁分泌、血性乳汁

特に血性の分泌液が、一か所の小さい穴から出ている時は悪性の可能性があります。しこりが触れない場合もあります。乳管拡張症、乳腺症などの良性の変化でも見られることがあります。

⑥乳頭・乳輪びらん

乳頭の感染や湿疹でも見られる症状ですが、乳がん細胞が乳頭部表皮へ広がることによるPaget病で確認されることがあります。

⑦乳房周囲(腋窩)リンパ節の腫れ/h4>

乳房に最も近いリンパ節である、わきの下のリンパ節(腋窩:えきか リンパ節)や鎖骨周囲のリンパ節にがんが転移することがあります。転移したリンパ節が硬いしこりとして触れたり、腋窩の転移したリンパ節が大きくなるとリンパの流れがせき止められて、腕がむくんだりすることがあります。

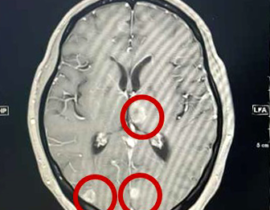

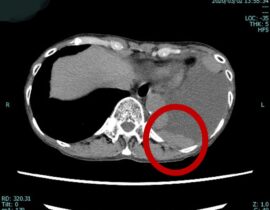

⑧遠隔(他臓器)転移

乳がんが他の臓器に転移したからと言ってすぐ症状が表れるわけではありません。ただし、転移した部分でがんが発育増大すると様々な自覚症状が表れます。例えば、腰・背中・肩の痛みは骨転移の可能性があります。肺に転移した病変が進行すると呼吸苦や咳・痰などの呼吸器症状が発生します。他に転移しやすい臓器として肝臓が挙げられます。肝臓は自覚症状が出にくい臓器ですが進行すると、倦怠感、腹部張り感、黄疸などが見られます。

4.乳がんの発生リスク

乳がんには女性ホルモンが深く関与していることがわかっています。女性ホルモンであるエストロゲンの生成量が多すぎると乳がんの発生リスクが増えます。経口避妊薬の多用やホルモン補充療法も同様に発がんリスクになります。

他にも以下のような乳がんの発生リスクが挙げられます。

- 初経年齢が低い、閉経年齢が遅い

- 妊娠、出産歴がない。出産回数が少ない

- 授乳経験がない

- 飲酒、喫煙

- 高脂肪の食事

- 若年時の低体重、閉経後の体重増加

- 血縁者に乳がんの方がいる

※遺伝的リスクとして、BRCA1遺伝子、BRCA2遺伝子に変異がある場合は効率に乳がんが発生することが分かっています。この二つの遺伝子は家族性乳がんへの関与が指摘されています。

5.乳がんの予防、検診

乳がんに限らず全てのがんはその発症を予防することが最も安全かつ大切です。そして、乳がんは仮に発症したとしても早期で発見し適切な対応をすれば90%以上の確率で根治できる可能性があります。

乳がん発症の積極的な予防を心がけながら日常のセルフチェックと定期的に適切な乳がん検診を励行しましょう。

(1)乳がんの予防

日本人を対象とした研究によると、以下が、がんの発症予防効果があると報告されています。

- 禁煙

- 節度ある飲酒

- バランスの良い食事

- 比較的豊富な身体活動

- 適正な体形

- 感染予防

※特に乳がん予防には、飲酒を控え、閉経後の肥満を回避することが大切です。体重管理と身体活動度を高める習慣を身につけましょう。

(2)乳がん検診

①セルフチェック

乳がんは自分で発見できる数少ないがんの一つです。実際に半分以上の乳がんは自己検診で発見されていると言われています。セルフチェックのポイントは以下になります。

- しこりが触れないか

- ひきつれや、えくぼのようなへこみがないか

- 乳房の変形や左右差がないか

- 皮膚にただれや湿疹はないか

- 乳頭から異常な分泌物(出血)がないか

セルフチェックは、入浴前、入浴時に鏡を見ながら行うと効果的です。万が一以上に気づいたら速やかに専門医に相談しましょう。

②定期健診

乳がんは30代以降に発症数が増え40代にピークとなります。30歳を過ぎたら1-2年に1回は乳がん検診を受けることをお勧めします。

乳がん検診では、視触診、レントゲン検査(マンモグラフィー)、エコー検査が一般的には実施されます。必要に応じてMRI検査や細胞診が追加される場合があります。

<視触診>

乳房や脇の下に外見上の変化、触診上の異常がないかを医師が確認します。適切な触診で比較的早期の乳がんを発見することができます。ただし、しこりとして触れないがんもありますので、視触診のみでは十分な検診とは言えません。

<マンモグラフィー>

マンモグラフィーは、乳房を圧迫版で挟んでX線撮影をし、乳腺内のがんによる変化を写し出すものです。版に挟まれる際に痛みを伴う場合があります。公的検診としてしばしば実施されている検査で、比較的少ない放射線量で効率に検診ができる手法です。

乳がん自体をとらえるというよりは、特に早期乳がんの特徴とされる「微細な石灰化」を写し出すことができる特徴を持ちます。

妊娠中や妊娠の可能性がある場合は放射線被ばくによる胎児への負担が避けられないのでこの検査は実施できません。

また、乳腺濃度が濃い方や乳腺の手術歴のある方はマンモグラフィーでは異常が発見しにくいことが指摘されています。

<エコー検査(超音波検査)>

乳房に直接エコープローブを当てて超音波により乳腺内の変化や腫瘍を同定します。しこりを形成しないような乳がんも比較的早期に発見することができます。最近のエコー機器は病変の検出能が上がり極めて小さい腫瘍も同定できる場合があります。

放射線被曝がないので妊産婦でも検査を受けることができ、乳腺濃度の大きい人でも検査の精度が保たれます。ただし、検査を実施する医師の経験や力量によって診断精度、信頼度に差が出る場合があります。

※マンモグラフイーとエコー検査にはそれぞれ長所・短所があります。検査精度を大きくするためには、検診では二つの検査を同時に実施するのが望ましいでしょう。特に高濃度乳房(dense breast)の方はマンモグラフィーだけでは病変を描出できないことがありますのでエコー検査も必要です。

<MRI検査>

強力な磁場の中で、体内の水分からの磁力を検出して画像化する検査です。放射線の被曝の心配がありません。マンモグラフイーやエコー検査で描出できない病変を捉えることがあります。ただし、検査時間が比較的長く、検査時に大きな音がする、検査費が最も高額であるなど、ルーチンの検査では実施されていないのが現状です。閉所恐怖症の方も受けることが困難な場合があります。

乳がん発症のリスクが高い方、マンモグラフィーやエコーで怪しい変化が指摘された方などはMRI検査を追加するのが良いでしょう。

<穿刺細胞診>

悪性を疑う変化が画像で捉えられた場合、確定診断を得るために針を病変に刺して細胞を吸い上げ、病理検査を実施することが一般的です。細胞診は確定診断のための手法ですが、採取された細胞の量が少ない場合は良性悪性の判断が難しい場合があります。

<PET/CT検査>

がんがブドウ糖を取り込む性質を利用してブドウ糖を含んだ放射線薬剤を体内に注射してその動態を特殊カメラで撮影し病変を同定する核医学検査です。一時、PET/CT検査だけですべての早期がんが発見できると、もてはやされたことがあります。しかし、検査精度の限界があり、有益な検査方法ではありますが、現在では、各種検査の補完やがん治療後の再発の有無をとらえる検査として実施されることが一般的です。

6.乳がんの病期(ステージ)

乳がんに限らず全てのがんは、その進行の度合い、広がりの程度に応じた、病期(ステージ)分類があります。一般的にはステージⅠ~Ⅳで分類され、ステージⅣが最も病気が進行した段階になります。また、前がん病変、極めて早期ながんがステージ0と分類されることがあります。乳がんの場合は非浸潤がんやPaget病がステージ0に分類されます。

0期

がんが乳管内にとどまっている非浸潤がん、または皮膚にできるがんの一種Paget病。

いずれも極めて早期の乳がん。

Ⅰ期

しこりの最大径が2㎝以下で、リンパ節など他の臓器に転移がない。

Ⅱ期(Ⅱa期とⅡb期に分けられる)

Ⅱa期

しこりの最大径が2㎝以下で、わきの下のリンパ節に転移がある(リンパ節は可動性)。

または、

しこりの最大径が2~5㎝で、リンパ節など他の臓器に転移がない。

Ⅱb期

しこりの最大径が2~5㎝で、わきの下のリンパ節に転移がある(リンパ節は可動性)。

Ⅲ期(局所進行乳がん Ⅲa期 Ⅲb期 Ⅲc期 に分けられる)

Ⅲa期

しこりの最大径が5㎝以下で、わきの下のリンパ節に転移がある(リンパ節は固定)。

または、

しこりの最大径が5㎝以下で、わきの下のリンパ節はなく胸骨内側リンパ節転移がある。

または、

しこりの最大径が5㎝を超えて、わきの下または胸骨内側のリンパ節転移がある。

Ⅲb期

しこりの大きさやリンパ節転移の有無にかかわらず、

皮膚にしこりが強く固定していたり、

皮膚から露出していたり、

皮膚が崩れたりむくんでいたりする。

炎症性乳がん。

Ⅲc期

しこりの大きさにかかわらず、

わきの下のリンパ節と胸骨内側のリンパ節の両方に転移がある。

または、鎖骨の上下のリンパ節に転移がある。

Ⅳ期

骨、肺、肝臓、脳などの遠隔臓器に転移している。

乳がんはステージⅠだと、10年生存率も90%以上と極めて良好な経過を示します。

ステージが進むにつれ生存率は低下し、ステージⅣだと生存率が極端に低くなります。

7.乳がんサブタイプ分類

乳がんはステージ分類の他に、がん細胞の組織検査、遺伝子解析により5つのサブタイプに分けられます。

分類に用いる要素は以下の3つです。

- ホルモン受容体(ER:エストロゲン受容体、PgR:プロゲステロン受容体)

- HER2

- Ki67値(がん細胞の増殖活性)

( +: 陽性 -: 陰性 )

ルミナルA型

ER+ PgR+ HER2- Ki67 低

ルミナルB型(HER2陽性)

ER+ PgR+/- HER2+ Ki67 低~高

ルミナルB型(HER2陰性)

ER+/- PgR+/- HER2- Ki67 高

HER2型

ER- PgR- HER2+

トリプルネガティブ

ER- PgR- HER2-

注:

・これら乳がんのサブタイプ分類を指標に、薬物療法の種類が選択されます。

・乳がんの半数以上は治療効率が良いルミナルA型でホルモン療法で対応します。

・ルミナルB型はホルモン療法だけでなく化学療法も実施されます。また、HER2陽性だと抗HER2療法が付加されます。

・HER2型は、全体の10%前後で化学療法と抗HER2療法が施行されます。

・トリプルネガティブは治療抵抗性の乳がんで化学療法のみが選択肢になります。

8.乳がん治療法

乳がんの治療は他のがんと同様に、手術でがん細胞をすべて取り除くことが最も大切です。ただし、乳がんは、肉眼的に手術で取り切れていたとしてもサブタイプに応じて何らかの薬物療法が必須であることが多いのが特徴です。また、縮小手術に放射線治療を付加する方法や、切除後の乳房再建療法など、様々な治療戦略が選択される場合があります。

乳がんは、がんの手術であると同時に、最近では整容性を重視する治療戦略が普及しています。外科手術の適応になる、ならないにかかわらず、放射線治療、薬物療法など種々の治療の組み合わせについては、患者さんの生き方に応じて選択肢が複数にわたる場合があります。

また、乳がんは、胃がん・大腸がん・肺がんなどと比べて長期間再発のリスクがあります。がんの多くは治療後に5年間再発がなければ根治したと評価されますが、乳がんは10年間の経過観察が根治したかどうかを判断するには必要とされています。手術後も補助療法としてのホルモン療法を含む化学療法をしばらく継続することがしばしばです。治療に着手してからの経過が長いことから、乳がんを専門とする外科医は、「手術を行えば治療が終了するわけではありません。手術の実施は治療の始まりを意味します。」と、患者さんに手術前に説明をすることがあります。

乳がんの治療にあたっては、治療法や経過、その予後などに関する詳しい説明を担当医師からしっかり聞き、ご自身の希望や考え方もしっかりと提示して、十分納得の上で進むことが大切です。これは、全てのがん治療において共通する考え方でもありますが、乳がんは患者さんの生き方や考え方が治療法を選択する際に特に重視されます。

手術療法

外科的に病変をすべて切除する手術療法は、ステージ0~Ⅲaが適応になります。最近の手術は昔に比べると切除範囲が縮小される傾向にあります。しこりの大きさによって、手術時の切除範囲が規定されます。径3㎝を超えるしこりや、周囲(皮膚や胸壁)への浸潤がある場合などは切除範囲が広範囲にならざるを得ないことがあります。

また、脇のリンパ節は、最初に転移しやすい部位であるため、従来は脇の下(腋窩)のリンパ節郭清(リンパ節を残さず取り切ること)が手術では必要と考えられていました。今では、見張りリンパ節と呼ばれるセンチネルリンパ節を生検(そのリンパ節のみを切除)して転移の有無を病理検査で確認し、それに応じて腋窩リンパ節郭清をするか否か判断するのが一般的です。つまり、センチネルリンパ節に転移がなければ腋窩リンパ節郭清は行わなくて良いと判断されます。また、そのリンパ節に転移があっても腋窩リンパ節郭清はせずに放射線を同部位に照射する場合もあります(腋窩リンパ節郭清による合併症である腕の浮腫や痛みを回避するため)。

乳がんの手術で代表的なものは以下になります。

①乳房温存術(乳房部分切除術)

腫瘍(しこり)を取り残すことがないように、周囲の正常な組織も余裕をもって切除しながらも、切除範囲を最小限にして、乳房のふくらみや乳頭をしっかりと残すことを目指した手術です。残った乳腺に手術後に放射線療法を行うことが一般的です。それにより残存した乳房のがんの再発を抑えることが考えられています(根治性の上では乳房を切除したのと同等の効果があると報告されています)。

乳房温存手術が可能となるには以下の条件が必要です。

・しこりが1個のみで最大径3㎝以下

・周囲の乳管にがんが広がっていない(乳がんは乳管をスキップして広がりやすい)

・乳腺以外の組織に転移がない

・放射線治療が原則として可能

②乳房切除術

がんが存在する乳房全体を切除する手術です。以前の術式では胸部の筋肉も切除することがありましたが、原則として大胸筋や小胸筋は残します。

手術後に乳房再建術を実施して失われた乳房の再生を目指すこともできます。切除手術と再建手術を同時に行う場合もありますが、手術後に放射線治療が必要と判断された場合には手術後しばらくの期間を空けて再建手術を行うこともあります。

<乳房再建手術>

乳房再建には2通りあります。

・自家組織を使用:自身の腹部や背中から採取した自家組織を用いる。

・人工物を使用 :シリコンを用いる。放射線治療後は困難なことがある。

③腋窩リンパ節郭清

乳房に発生したがんが転移する際に多くは脇の下(腋窩)のリンパ節に広がります。そのために、病変の広がりを検査する意味でも以前はほぼすべての症例に腋窩リンパ節郭清が実施されました。ところが、腋窩リンパ節郭清後に脇の創部瘢痕のために腕が動かしにくい(特に挙上困難)、腕がしびれる、腕のむくみが残るなどの症状が頻回に生じるため、現在ではセンチネルリンパ節生検を行って転移の有無をかくにんしてから郭清を実施するか判断するのが一般的です。

<センチネルリンパ節生検>

センチネルとは「見張り役」を意味します。乳腺のがん細胞が転移の際に初めに通過する(最初に転移する)リンパ節を見張りに見立てて名付けたものです。まず、このリンパ節に転移がなければ腋窩へのリンパ節は生じていないと判断されます。

センチネルリンパ節を生検する際には、がん組織の周辺に色素(人体に無害な着色液)や放射性同位元素(アイソトープ)を注射して、その広がり具合を見て、最初に染まる(色素やアイソトープが到達する)リンパ節を切除、病理検査を行います。

センチネルリンパ節に転移がなければ、腋窩リンパ節郭清は実施しません。残念ながら転移を認めた場合には腋窩リンパ節郭清を追加します。

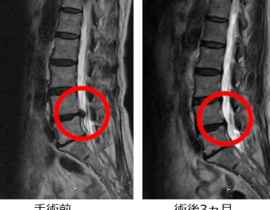

放射線療法

放射線治療には、乳房温存術後に局所再発を抑え根治させるために追加する根治的(radical)放射線治療と、局所転移や再発に対して症状緩和を目指すために行われる緩和的(palliative)放射線治療があります。

①根治的放射線療法

乳房温存療法に引き続き実施されます。ただし、過去に胸部に放射線治療の既往がある方や皮膚病変のある方、治療時に必要な体位である両手の挙上ができない方は放射線療法が実施できません。

局所再発を予防するために乳房全照射が一般的です。照射を行うとおこなわない場合に比較して局所再発率が1/3以下になるとする報告があり、明らかに生存期間が延びるという大規模スタディもあります。

放射線を照射する範囲は、病変がある側の乳房全体が一般的ですが、腋窩リンパ節転移がある場合などには、腋窩や予防的に鎖骨上リンパ節の部位にも照射が追加される場合があります。

1回で大量の放射線を照射すると重篤な有害事象が発生するリスクがあるので、照射は複数回に分けて実施されます。一般的には1週間に5回のペースで計25回ほど照射を行います。

②緩和的放射線療法

転移や再発例に対して症状を緩和するために実施される放射線療法です。乳がんは骨に転移する例が多く、その場合強い痛みを伴うことがあります。痛みの緩和目的に骨への放射線照射が実施される場合があります。また、脳転移に対して放射線療法が適応となることがあります。

※放射線療法による有害事象

放射線療法による早期の有害事象としては、皮膚の発赤、色素沈着、硬化乾燥、かゆみ、ヒリヒリとした痛みなどがしばらく続くことがあります。また、腋窩照射の場合にはリンパ節郭清をしたのと同様の浮腫が腕に現れる場合があります。また、左側の乳房に照射した場合は心膜炎や心血管障害などの発症リスクがあり得ます。

薬物療法

薬物療法には、内分泌療法(ホルモン療法)、抗がん剤治療、分子標的薬治療の3種類に大別されます。手術後に根治性を高めるために付加的に実施される場合と、再発・転移をきたし場合に症状の進行を抑えて延命目的に実施される場合があります。

どの化学療法を選択するか、組み合わせるかは、がんのタイプに応じて異なります(7.乳がんサブタイプ分類 末尾の 注 参照)。

内分泌療法(ホルモン療法)

乳がんは女性ホルモン(エストロゲン)の影響で増殖が活発になることが多いため、ホルモン製剤を投与してエストロゲンの働きを弱めたり、エストロゲンの生成を抑える治療がしばしば選択されます。病理検査でがん組織にエストロゲン受容体やプロゲステロン受容体の発現が多い例は内分泌療法が有効です。

閉経前と閉経後で使用されるホルモン治療薬が下記のように異なります。

閉経前: 抗エストロゲン薬+LH-RH作用薬

閉経後: 抗エストロゲン薬orアロマターゼ阻害薬

副作用として、体重増加の他更年期障害に似た症状が出る場合があります

抗がん剤治療

抗がん剤は、がん細胞に対して殺傷能力のある薬剤を投与して、体内に広がったがん細胞の増殖を抑え死滅させることを目的に投与されます。しかし、正常な細胞にもダメージを加え、長期間使用すると毒性が蓄積されるため、様々な副作用があります。

乳がん治療に用いる抗がん剤は複数の種類があります。

副作用:

脱毛

吐き気・嘔吐、下痢

貧血・出血

白血球数低下

神経障害(しびれなど)

口内炎

味覚障害

肝機能障害

など様々な副作用があります。

分子標的薬治療

分子標的薬は、がん細胞に特異的にみられる分子を標的にしてがん細胞を攻撃する比較的新しいタイプの治療薬です。従来の抗がん剤に比べてより特異的にがん細胞に作用するため、高い治療効果と副作用の軽減が期待できます。

特に乳がんでは、HER2とよばれるタンパクが過剰に発生しているタイプがあり、これを標的にした分子標的薬が使用できます。がん組織内にHER2受容体が豊富に認められた場合にこの治療薬が適応となります。

新しい治療(すべて研究・治験段階もしくは保険治療適用外)

乳がんの治療には以下に示す新しい低侵襲治療が登場しています。これらは体に負担をかけず、整容性を損ねずに乳がんの治療を行うことを目指した画期的な治療ですが、十分な科学的検証や大規模な治験などが十分ではないため未承認治療の扱いで健康保険が適応されません。

ラジオ波焼灼術(RFA)

早期の小さな乳がんで、できる限り患者さんに負担をかけないことを目的に考案された方法です。乳房の外からがんに細い電磁針(ニードル)を刺入して高周波の電磁波により腫瘍の殺傷を目指すものです。高周波が産生する高い熱でがん組織のたんぱく質を変性させ(熱凝固)、がん組織を構成する細胞を消滅させるのが原理です。現在、全国の数か所の病院で試験的な治療が進められていますが、RFAを受けるためには厳しい条件があり、その治療には長所と短所があるのでメリット、治療を行うには十分なインフォームドコンセント(説明と合意)が必要です。

集束超音波治療法(HIFU:High Intensity Focused Ultrasound)

集束超音波治療法(HIFU:High Intensity Focused Ultrasound)は、体にメスを入れることなくガン細胞を破壊することを目指した治療です。HIFUは、当初は直腸側から器具を挿入して前立腺の疾患を治療する目的に開発されました。その後集束超音波による体外からの治療が試みられるようになり、技術的には乳がんの治療も可能な場合があります。ただし、RFAと同様に自費診療扱いで治療費負担が非常に高額です。

免疫療法

標準治療で症状のコントロールができないステージ4のがん患者さんを対象に、リンパ球活性療法、樹状細胞療法などが自費診療として長く実施されています。最近では、免疫チェックポイント阻害剤の治療が対象疾患は限られますが保険で実施できる場合があります。乳がんは、保険適応対象疾患ではありませんが今後の適応拡大が期待されます。

治験段階のものとして光免疫療法と呼ばれる光線力学療法と免疫療法を組み合わせた治療法があります。これも全てのがんの適応にはなりませんがメスを入れずに固形がんを破壊、掃討する方法として期待されています。

遺伝子治療

がん治療の転換となることが期待されている治療法の一つにCAR-T療法があります。これは、患者さんから採取した免疫細胞の一つT細胞にがんを特異的に認識できるキメラ抗原受容体(CAR)を発生させる遺伝子改変を施したものを大量に培養増殖させて体内に戻す自家T細胞療法で、遺伝子治療と免疫療法が組み合わされたものともいえます。米国ではすでに血液がんの一つ白血病に対して臨床現場で用いられており、日本でも血液がんを対象にして普及していく可能性があります。乳がんのような固形がんの治療法としてもこれから開発が進められることでしょう。ただし、最大の弱点は高額の医療費で、米国では1回の治療費が5,000万円に上ります。また、サイトカイン放出症候群とよばれる発熱、低血圧、低酸素症や神経毒性などのリスクもあるので注意が喚起されています。

一方で、がん抑制遺伝子やがんの増殖を制御するRNAをベクターと呼ばれる運び屋を用いて直接がん細胞に送り、がんの細胞分裂停止やがん細胞の自己消去を促す治療法も自費診療として実施されています。まだ、科学的根拠・治験検証が不十分ですが、標準治療でコントロールできない進行乳がんにも応用されています。RNA干渉と呼ばれる新しい技術も応用された遺伝子治療としてCDC6 RNAi 療法ないしはCDC6 RNAi 治療が少数の医療機関で実施されています。激しい副作用がなく、標準治療を補完する治療として提供されています。