院長紹介(来歴)

北青山D.CLINIC院長

阿保義久

Yoshihisa Abo

院長紹介ページ(略歴・所属学会等)

- <メディア情報>

- 青森テレビ(ATV)ターニングポイント

- ラジオ対談

- 投稿エッセイ 「望遠鏡」

来歴

その生い立ちから北青山Dクリニック(現:北青山D.CLINIC)開業、その後の展開

幼少時代

青森県大鰐町の辺境にある八幡館(はちまんだて)という部落で生を受けた。助産婦の手による自宅での出産だった。結婚後長らく子宝に恵まれなかった両親や生時に唯一存命していた母方の祖母から多大なる寵愛を受けた。父の職業は、当時は稀少だったリンゴの冷蔵保管業と精米業。自宅前にそれなりの敷地があり、幼少時から毎日そこで日に当たって遊ぶ活発な子だった。周囲で幼稚園に通う子は少なかったが年中から30分の電車通学で弘前昇天教会傘下の明星幼稚園に通った。最初の通園は母親が付き添ったが2回目からは自宅から幼稚園までの行程を一人で通園した(しばらくして後述の愛犬が同伴)。父親が地元警察の交通課の手伝いをしていたことから、警察犬の試験に落ちたシェパードを阿保家が引き取ることになり、幼稚園通学の自宅から最寄り駅(鯖石)までの片道徒歩10分の往来はそのシェパード(名前はポル)が付き添った(警察犬にはなれなかったが相応の教育を受けた利口な犬だった)。ある時、ポルとの帰宅途中、自宅まで100mという所で車が突っ込んできた。人を守るように身を挺したポルがその車にはねられ、1~2mほど宙に舞ったポルは地面に着地まもなく自宅まで全力で走り自宅玄関前でコロリと絶命した。その衝撃は甚大で、現在もその一部始終がコマ送りで記憶に残っている。

小学校・中学校時代

地元の子達の多くは大鰐町の小学校に通うのが一般的だったが、もともと別の地域(弘前市)の幼稚園に通っていたことからその仲間たちと一緒に弘前大学附属小学校に入学した。生来、外で遊ぶのが大好きで、学校から帰ってきたらランドセルを投げ出して地元の子供たちと山野を駆け回って夕食まで遊んだ。野球チームの管理経験がある父親にしばしばキャッチボールをしてもらい、将来は野球選手になること思い描いていた。小学校低学年時代は授業が始まる前や昼休みにドッチボールに熱中。同学年の仲間とではなくいつも一学年上のグループに入れてもらっていた。幼稚園時代はそれほど足は速くなかったが小学校に入るや徒競走で負けることがなく、学校対抗の400mリレー競争では毎回アンカーを務めた。一方、小学校4年生で部活動に入る際、当たり前に入部するはずだった野球部への入部を躊躇。野球部が対外的にあまり強くなかったことが主たる理由だった。保護者の許可印を押してもらった野球部入部届をランドセルに入れたまま、気が付くと体育館でバスケット部の練習に参加していた。当時、弘前大学附属小学校は県内無敵のチームでバスケ部の先輩方から強く勧誘を受けていた。練習も顧問の先生も厳しいということは知っていたが、なぜか誘いに躊躇することなく体育館でバスケのフットワークに参加していた。噂に違わず練習は非常に厳しく、初日から、ランニングの直後に腕立て伏せ50回、腹筋(シットアップ)200回、背筋(上体起こし)100回がアップメニューで、入部翌日、筋肉痛で起床後から体を動かすのが容易ではなかった。入部した小学校4年生の時と、自らがキャプテンになった6年生の時、県の大会で優勝して全国大会に出場した。

小中一貫の学校であったことから、小学時代の先輩やチームメートはそのまま弘前大学附属中学でも共にバスケをすることになり中学時代も県内常勝チームだった。中2の新人チームからキャプテンとなり中3の最後まで県内無敗だったが、優勝を期待された東北大会で山形県代表の赤湯中に苦杯をなめ、夢は叶わなかった。東北大会の敗戦で、責任をとって自ら頭を丸めた。

本来学生の本分は学業だという考えが基本にあり、また、スポーツに励んでいるから成績が悪いと言われたくないという思いから、授業には極めて真剣に取り組んだ。英語の予習や定期試験前の対策にも全力を注いだ。おかげで学校の成績は悪くなく、いわゆる文武両道の生徒として内申書の評価は極めて良好だったと卒業後当時担任の先生に知らされた。また、全国高校バスケットボール大会で常勝(全国連覇中)の秋田県立能代工業高校の監督から、実は入学入部を強く勧誘されていたとバスケット部の顧問の先生からこれも中学卒業後しばらくしてから知らされた。

将来は願わくはバスケットで飯を食いたいと考えており、もちろん高校でもバスケットを続ける気持ちだったが、仲間たちと一緒に地元の進学校である弘前高校に入学することを決意した。入試勉強で全国高校入試問題を解いた際、灘、開成、麻布など国内有数難関校のレベルの高さに驚き、学問では勝負にならないと正直に感じた。

高校時代

難関校の入試問題に取り組んでいたこともあり県立弘前高校の入試では高得点を確保できた。入学後の進路希望調査で、志望校・志望学部を「筑波大学体育専門学群」としたところ、進路指導部から東大や、せめて早慶を目指して欲しいと言われ、耳を疑った。

バスケット部に顧問はいたが専属のコーチはいなかった。高校バスケ界は完全に文武分業の印象を受けた。中学まで総なめにしていた各チームの中核選手が近隣のスポーツ専門校に集中しており、それまでのように県で常勝するのは至難だった。練習メニューも自分達で作る必要があり、新人チームからキャプテンとなったため、バスケットボールに関する書籍を読み漁って休み時間に練習メニューを作り、試合時には戦略を立てた。高2の冬、当時、全国常勝チーム、かの能代工業高校バスケットボール部監督の加藤廣志先生に手紙を書いて練習試合を申し込んだ(中学卒業時に入部勧誘を受けていた事実は知らなかったが)。手紙が着いたころを見計らって、母校敷地内の公衆電話から能代工業高校に電話をかけ加藤先生に改めて練習試合を申し込んだところ、快く引き受けてくれた。全国区では無名の我々のようなチームからの申し入れを全国連覇中の強豪校が受けてくれるとは期待していなかっただけに、快諾してくれた加藤監督には心から感謝した。試合は、雪の厳しい2月に実施された。最寄りの能代駅まで五能線というローカル列車で行くしか方法がなかったが、本数が少ない上に雪の影響で能代駅への到着が遅れ、試合開始ぎりぎりに現地へ到着、ほぼノーアップで試合が開始された。

中学時代に戦ったことのある選手が何人かいたが、相手は全国優勝を継続中の格上チーム、結果100対60で敗れた。個人的には30点近く得点し自分のプレーは全国でも通用すると感じた。加藤監督の取り計らいで秋田県2位の合川高校を含めての3校戦だったが、その合川高校には勝った。高3になっても学業と部活動の両立に心がけながらバスケットの技術向上に励み、高2の時に続いて国体選抜選手に選出された。

しかし、高3時にキャプテンとして率いたチームは最後の青森県高校総合体育大会準々決勝で十和田工業高校に1点差で敗れた。 小中と県内を総なめにしつつも中3の東北大会で敗れた悔しさをバネに、高校の仲間達と改めて県制覇を本気で狙っていたので最後の敗戦では涙をこらえることができなかった。

その後、自らの進路を冷静に考えた。今でこそNBAで活躍する日本人選手が現れたが、情報が乏しい当時はNBAへの挑戦は全く現実味がなかった。国内にプロバスケットボールリーグは存在しなかった。身長2m台のマジックジョンソンが自分と同じポジションをこなし(2学年上にはバスケの神様マイケルジョーダンがいた)、最低身長の選手も190㎝前後のNBAで、170㎝そこそこの自分が通用するはずがない、オフェンスは多少できても体格差が大きすぎてディフェンスは機能しないと冷静に判断した。高3の夏から猛烈に受験勉強し、進路指導部からの勧め通り東大理科1類と早稲田大学理工学部を受験した。共通テストで9割は得点でき、足切りは免れたが合否を決める2次試験対策が間に合わず東大には弾かれた。得意の数理系を少しでも生かせるかと、将来の職業についてのビジョンは全くないまま早稲田大学理工学部に進学した。

早稲田大学時代

高校卒業後はとにかく早く自立したかった。早稲田でバスケットをすることも考えたが、体育会の活動とアルバイトで生計を立てることは両立できないと判断した。当初は親から月10万円の仕送りをしてもらい、家賃2万6千円の風呂無しトイレ共同の築30年のアパート(三鷹市所在)で東京生活を開始した。その後、力仕事のアルバイトから始まり、塾・予備校教師、家庭教師など少しずつ稼ぎが増えて、返済不要の大隈記念奨学金の受給も確保できたことから、20歳となる大学2年からは仕送りを敢えて断って自立することとした。結果、親のすねをかじったのは大学1年、19歳の時までだった。

バスケットに未練がなかったわけではなく、大学の体育ではバスケットを選択した。日本バスケット協会にも顔の利く伊藤順蔵教授に目をかけてもらい、結果日本は出場できなかったが1984年開催のロサンゼルスオリンピック選手選考会試験を受けさせてもらった。身長は最低だったが、シュート、ドリブル、パスなどの点数がトップだったとのことで、体育の成績はトリプルAを頂戴した(以降、在学中の定期試験の成績でトリプルAは一つも取れなかった)。

自立生活を維持するためにアルバイト三昧の大学2年時、初めて将来の職業について本気で考えた。高校まで真剣に取り組んできたバスケットで飯を食う夢は叶わなかったが、バスケットと同様に「好きで本気で取りくめること」、「それで飯が食えること」、そして「社会的にも高く評価されること」、の3条件を満たすものは何かを深く考えて、「医師」という職業が忽然と浮かんできた。経済的に私立の医学部入学は無理なので、国立しか選択肢はない中、試しに全国模擬試験を受けたところ、年の功からか成績が極めて良く、頑張れば進路変更、医学部受験も可能だという手ごたえを感じた。さび付いた受験技術を磨き、自分の相対的位置を掌握するためにも都内大手予備校の校内試験を受ける資格を確保して模擬試験を受けまくった。一方で、奨学金を出してくれた早稲田大学に申し訳ない思いから、教務課に赴いて同校に在学しながら他大学を受けても良いかと確認したところ、「ご自由に」というそっけない返事だった。一瞬面くらったが、早稲田大学の度量の広さを改めて感じた。志望校は高3で撥ねられた東大、今度は一般の理系学部ではなく医学部再受験。それを他大学在学の上で行うことから、東大の教務課に足を運んで早稲田大学在学中だが受験して問題ないかを確認した。同教務課の回答は「受験願書に合格したら必ず入学する旨の誓約書を添付すれば良い」とのこと。 失敗したら恰好が悪いとアルバイトの時間以外は、とことん受験勉強に取り組み、結果、仮面浪人と揶揄はされたが、東大医学部(理科3類)に合格した。

東大時代

東大入学後ももちろん塾予備校講師のアルバイトは継続した。東大のネームバリューからか時給が大幅にアップし、当時大卒初任給の2~3倍の給与を確保できた。おかげで、上京4年目で銭湯生活に別れを告げ、風呂付のアパートに住み、かつ新車もローンで購入した。 3年間封印していたバスケットだったが、人数不足の東大バスケット部の練習風景を目にして久しぶりに虫が騒ぎ、入部の誘いに乗った。少しずつ昔の勘を取り戻し、七帝戦では新人王となったが、無理がたたって腰を壊し、体育会のバスケット部の活動は大学1年で終えた。東大体育会最後の試合となったのは、くしくもインカレ予選の早大戦だった。早稲田時代に同期だった選手らが最高学年。自らは1年生だったが、自分が取り組む本気のバスケットは本当にこれで最後との思いで試合に挑んだ。惜敗だった。

3年生からは医学部医学科課程に進学。医学部にもスポーツの独立リーグがあり、結果、バスケットは最終学年の6年生まで取り組んだ。大学に入ってから更なるレベルアップを目指す医学部の後輩達の姿勢に押されて、医学部でのバスケットはプレーヤーとして以上に後輩達へのアドバイスに力を注いだ。また、5年生の終わりには、アメリカンフットボール部からランニングバックに欠員が生じたとのことで助人としての入部を嘆願され、止む無く引き受けた。結果、6年生時には、試合中のタックルで肋骨骨折と膝骨折を2度経験した。肋骨骨折では外傷性気胸も併発したため、東大病院の整形外科や胸部外科に入院したが、その際の救急対応や臨床判断・病棟管理での不備を目の当たりにし、東大病院及び医療の課題を身をもって感じ取ることができた。

計2カ月程度の入院期間に卒業試験対策をした。同試験は筆記が主体でその対策が大変だった。客観式試験である国家試験の対策は卒業試験終了後の1か月ちょっとで取り組まざるを得なかったが、東大を再受験した時を思い出し毎日10時間の学習時間で乗り切った。

ところで、医学部でのバスケットやアメリカンフットボールなどのスポーツでの繋がりが、くしくも現在運営している医療機関の医師確保に大いに役立っている。

卒業後開業まで

サイエンスとアートが共存する外科に魅力を感じ、東大病院第一外科で研修を開始した。研修医でありながら手術で執刀する機会を与えてもらえたのは同期10人の中で稀少なことだった。外科研修の一環としての麻酔科勤務は虎の門病院だった。同病院は手術件数が非常に多く、すなわち麻酔経験は極めて豊富に積むことができた。この時の経験が、のちに開業してからの日帰り手術の発案に大いに役立った。

外科医としての臨床経験はお茶の水の三楽病院で豊富に積むことができた。当時の外科部長(のちの院長)の瀬戸山隆平先生には外科医としての基本を教えていただいたばかりか若手外科医で執刀が許されるレベルを超えた様々な疾患に対する手術執刀機会を与えていただいた。外科医として5年弱勤務した後に東大病院第一外科(腫瘍外科・血管外科)に帰局し、手術及び病棟外来勤務、研修医や学生教育に取り組み、学位取得のための大学院進学とまさに順風満帆のように見えた。将来アカデミックポジション(教授、准教授職)への着任も期待されていた。そのような中で実家青森に住む父親が肺癌と診断され、東京に呼んで自らも執刀スタッフに入った。青森で撮影したCT画像では手術で切除できるレベルと思われたが改めて東京でCT再検したところ、病変は相当に広がっており手術で根治できる状況ではなかった。青森で保存治療のもと、1年前後で父親は他界。一人息子であったことから父親の自営業の後処理をしなければならなくなり、大学病院で安穏としていられなくなった。大学病院勤務では大学院生の立場でもあり、夜間日曜当直を月半分以上こなして生計をやり繰りしていた。

既に結婚もしており、子供もいたことから、将来設計の見直しを迫られ、夜間当直を継続しながら実家の清算をしていくことは非現実的との思いから、一念発起して独立開業することを決意した。大学院は退学した。当時の教授らからはその決断を大変驚かれた。東大出身の医師の開業は比較的少ない上に、卒後7年余りの外科医が後継ぎではなく新規開業に挑むことは極めてリスクが大きいと写ったからのようだ。せっかく独立開業するからには、先端的な医療を自ら牽引するような、現在の医療環境の不備を補完するような医療機関を創設したいとの考えに立ち、競争は厳しくても診療圏が広い地域で生き残ることができれば息長く就業を継続できると判断して都心部での開業を決意した。ところが、開業は決めたものの潤沢な自己資金があるわけでもなく、当時はバブル崩壊後でどの金融機関も開業資金の貸出は極めて渋かった。都市銀行を含めてどの金融機関も「開業」を口にした時点で門前払いだった。資金繰りが進まず、途方に暮れた中で地元青森の地銀の東京支店に足を運んだ。予想に反して支店長の対応は好意的だった。地元出身者へ何とか支援をしたいという思いが感じられた。その場で地元の担当者に電話確認をとってくれたところ、その担当者がたまたま高校時代の同期生で快く話を進めてくれた。果たして開業資金1億円の融資が確定し、ついに2000年10月港区北青山の地(住所は渋谷区神宮前)にちなんで北青山Dクリニック(現:北青山D.CLINIC)を開設した。

開業立ち上げからその後の展開

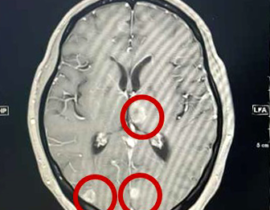

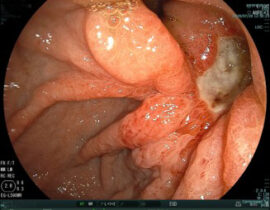

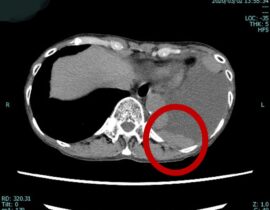

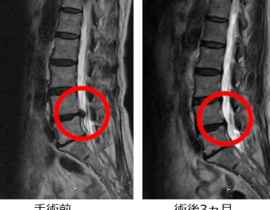

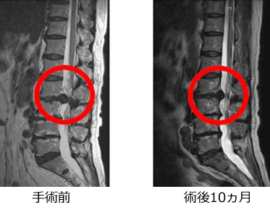

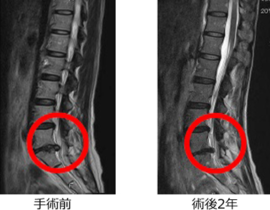

診療圏チェックなどを詳細にしたわけでもなく、単に利便性が高く診療圏が広いという理由で急ぎ開業したために新患の立ち上がりは極めて鈍かった。当時、医療機関でホームページを展開しているところは殆どなかったが、正確な情報を正直に開示できることから開業直後はホームページの作成に早速取り組んだ。「大学病院レベルの高度な医療を身近な医療機関で気軽に受けられる」ことをキャッチコピーに、新しい医療として「日帰り治療」「予防医療」「加齢に伴う機能低下に立ち向かう医療」など斬新な医療メニューを揃えた。継続して新しい医療の展開が可能となるように、大学時代の同期後輩に頼んで、脳神経外科、循環器内科、消化器外科内科など複数の専門医が対応できる体制を最初から確立した。スターティングメンバーの医師らは全員現在も診療を支えてくれている。その後、運転資金の追加融資を度々受けながらも診療内容を拡張拡大して、診療を支える各科専門医師は現在20名近くに増えた。下肢静脈瘤や椎間板ヘルニアのレーザー治療を「日帰り手術」の中心に置き、「予防医療」としては苦痛のない胃大腸内視鏡検査や人間ドック、「先端医療」としては、再生医療や、がん遺伝子治療・光治療など難治性疾患の予防治療にも積極的に取り組んでいる。コロナ禍には付加価値の高い医療に対する受診者が激減し経営危機を一時招いたことから、抜本的な改善策を講じられればと政府関係筋にコロナ対策の提言を複数試みた。

書籍執筆

Amazon.com

Amazon.com Amazon.com

Amazon.com Amazon.com

Amazon.com Amazon.com

Amazon.com Amazon.com

Amazon.com Amazon.com

Amazon.com Amazon.com

Amazon.com Amazon.com

Amazon.com Amazon.com

Amazon.com Amazon.com

Amazon.com